На основе накопленного опыта и научно-технических работ компания Intel выпустила процессоры новой микроархитектуры

Евгений Рудометов

>> Часть 4

Перед рассмотрением улучшенного варианта технологии Intel Turbo Boost, следует напомнить, что в моделях предыдущих разработок, относящихся в семействам Nehalem (45 нм) и Westmere (32 нм), автоматическое повышение частоты работы ядер за счет активации технологии Intel Turbo Boost осуществлялось исключительно в пределах максимального энергопотребления, задаваемого параметром TDP.

Новый же вариант этой технологии, реализованный в моделях Sandy Bridge и получивший наименование Intel Turbo Boost 2.0, предусматривает кратковременное превышение установленного ранее предела, определяемого значениями TDP.

Дело в том, что на практике процессор разогревается не сразу, и чтобы дойти из состояния покоя до ограничения теплового уровня, ему потребуется некоторое время.

Преимущество новой реализации заключается в том, что управление тактовыми частотами стало более интеллектуальным с ориентацией на реальные температуры процессорных узлов, а не только на их энергопотребление. Это означает, что в тех случаях, когда процессор работает в благоприятных температурных условиях, его энергопотреблению разрешается выходить за границу, задаваемую параметром TDP, связанным с микроархитектурными и конструктивными особенностями процессоров.

В результате работы технологии Intel Turbo Boost 2.0 для некоторых моделей Sandy Bridge частота может подниматься на 40% от номинального (базового) уровня.

И конечно, еще одним способом увеличения производительности является для ряда моделей поддержка технологии Intel Hyper-Threading. Использование данной технологии позволяет удвоить число одновременно обрабатываемых потоков, что в большинстве случаев воспринимается операционной системой как удвоение числа ядер с соответствующим увеличением производительности.

Таким образом, у четырехъядерных процессоров с поддержкой технологии Intel Hyper-Threading информация обрабатывается восемью потоками. Операционная система воспринимает такие модели как восьмиядерные варианты.

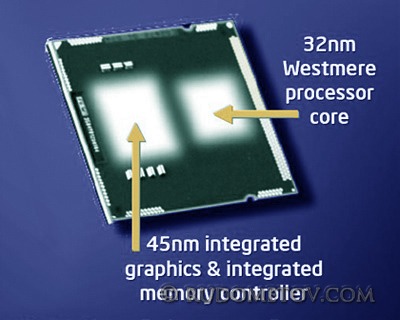

Оценивая особенности микроархитектуры нового ЦП, следует напомнить, что у моделей Clarksdale, созданных в рамках семейства Westmere, компоненты распределены между двумя полупроводниковыми кристаллами, помещенными в единый корпус процессора (рис. 7). Такая топология упрощала и облегчала выпуск процессоров в период отработки технологического процесса и совершенствования внутренней микроархитектуры процессоров семейства Westmere, у которых кристалл с интегрированными контроллером памяти и интергрированными графическими средствами выполнялся по технологии 45 нм.

Рис. 7. Топология процессоров Westmere

У Sandy Bridge все узлы реализованы на едином полупроводниковом кристалле. При этом для соединения вычислительных ядер и L3-кэша была использована специальная разработка — кольцевая шина, которая позволила существенно сократить количество внутрипроцессорных соединений, необходимых для маршрутизации сигналов. Это положительно отразилось на производительности, обеспечив ее увеличение.

Cоответствующие изменения коснулись и встроенных видеосредств. В моделях Sandy Bridge они представлены двумя версиями графического ядра:

-

Intel HD Graphics 3000,

-

Intel HD Graphics 2000.

У первого варианта насчитывается двенадцать исполнительных блоков, у второго — их всего шесть. При этом очевидно, чем больше число исполнительных блоков, тем выше производительность встроенных графических средств.

Как и у предшественников, в новинках используется аппаратное ускорение для декодирования MPEG, VC-1 и AVC, однако процесс этот теперь осуществляется существенно быстрее. В процессорах Sandy Bridge есть отдельный блок, занимающийся кодированием/декодированием видео.

Здесь необходимо отметить, что использование аппаратного ускорения с точки зрения энергоэффективности, как правило, гораздо выгоднее по сравнению с программными методами, да и производительность, как правило, значительно выше.

В следующей части данной статьи продолжена тема встроенных видеосредств и модели Sandy Bridge для настольных и мобильных систем.

>> Часть 6